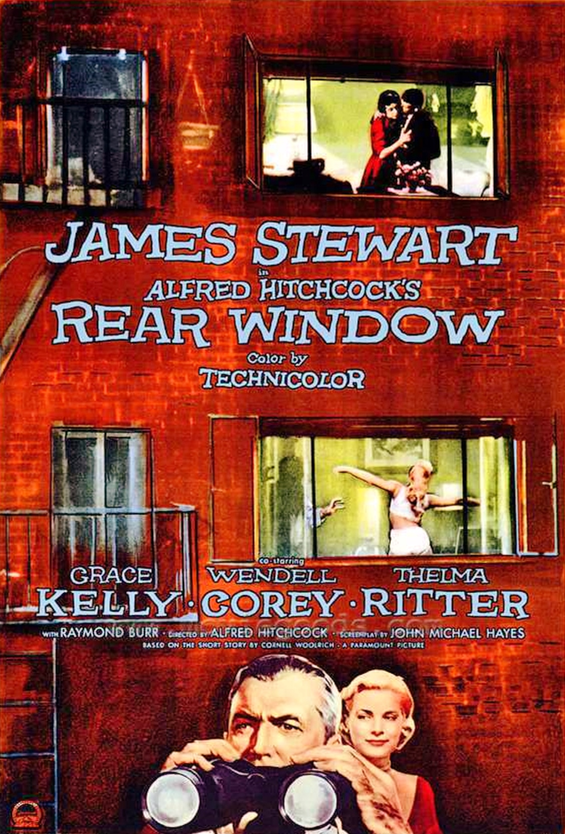

じつは全然観たことのないヒッチコック作品を履修中。『サイコ(1960)』『めまい(1958)』ときて、今回は1954年の『裏窓』です。以前から一番興味があったタイトルは本作かもしれません。なんか面白そうじゃないですか、「裏窓」って響き。

そんな予感は的中し、かなり好きなタイプの作品でした。2021年の今観ると「ステイホーム映画の最高峰」などと言いたくなってしまう内容でもあり。以下ネタバレは控えめに、あらすじを追うような感想を書いていきたいと思います。

主演は『めまい』にも出ていた(順番的には「出ることになる」)ジェームズ・ステュアート。危険を顧みない報道写真家の彼は、仕事中の事故で長期の自宅療養を余儀なくされています。驚くべきことに本作のジェームズ・ステュアートはほぼ全編「ギプスをして車椅子に座っているだけ」。そのぶん役者魂を表情筋に全集中させた「受け」の演技が見事です。

さて、つまりものすごく暇な彼にとって、部屋の窓から近隣住民の生活を眺めることのみが日々のエンタテインメント。実際には絶世のブロンド美女グレース・ケリーが連日猛アタックしてくるのを総スカンして窓の外ばかり見てる罪深い男なのですけど、そこは一旦おいておきましょう。

ご近所さんたちはなぜかカーテンを閉めずブラインドもおろさないで生活しているため、日々の営みは彼の部屋からクリアに見えてしまいます。ときに鼻の下を伸ばし、ときに「住人みんなそれぞれドラマがあるのだな」としみじみする彼。しかしそんなある日、向かいの部屋、いつも喧嘩が絶えない夫婦の寝室に突如ブラインドがおりました。妻の姿は幾日も見えず、夫は大きなスーツケースを深夜に何度も運び出している。これはまさか。俄然、報道マンの血が騒ぐ主人公。

この映画、主人公が住むアパートの一室だけを舞台とした密室劇、シチュエーションスリラーである、と言うこともできるのですが、おもしろいのは「閉塞感とは無縁」で「広く開かれている」こと。画面いっぱい=彼の視界いっぱいに広がる一種の箱庭世界は、一度の鑑賞では追いきれないほどの情報量でとにかく楽しい。

また視界の先は基本的に音が聞こえないため、観客も主人公も視覚情報から状況を察する必要があります。何かが起きていて、それに対するリアクションを楽しむ。これは言わばサイレント映画的。ペントハウスに住まう作曲家がいい具合に音楽をつけてくれるのも小粋な演出です。

主人公の部屋には看護師や友人の刑事、グレース・ケリー演じる恋人の3人が入れ替わり立ち替わり訪れます。これは事件に違いない!とヒートアップする主人公を冷ややかにあしらう3人でしたが、看護師と恋人の女性陣がいつの間にか俄然乗り気で探偵ごっこに繰り出していくのは可笑しいところ。

とまあそんな感じで、果たしてこれは事件なのか、それとも単なる勘違いなのか、意外にもシリアスさとは無縁のドタバタ喜劇なていで映画は進んでいきます。にも関わらず終盤でゾクッとさせてくれるのは、なるほど流石スリラーの神様。めちゃくちゃ面白かったです。

グレース・ケリーに恋をする

シチュエーションスリラーとしての面白さもさることながら、本作の満足度を限界突破させているのはグレース・ケリー様の魅力が非常に大きいと考えます。

『裏窓』を(グレース・ケリーをも?)代表するものであるらしいこの衣装から始まり、部屋を訪れるたびに、はたまた部屋の中でも次々と変わっていく魅惑的な衣装の数々。「同じ服は二度着ない」セレブ設定をこれでもかと生かしたファッションショー的映画になっています。

衣装デザインを担当したのはイーディス・ヘッド。『パリの恋人(1957)』前半の「地味」なオードリー・ヘプバーンがわたしは大大大好きなのですけど、まさにこの前半を手掛けたのもイーディス・ヘッド(後半はジバンシィ)。本作のグレース・ケリーは全く地味ではないものの、わたしは明確にイーディス・ヘッドの仕事が好きだったのだなあと納得しました。

この時代のハリウッド映画からしばらく離れていましたが(フレッド・アステアとか大好きで一時期観漁っていたのです)、やっぱり堪らぬものがありますね。久々に、故人に恋してしまった。静止画じゃ伝わらない底無しの魅力、とにもかくにもご覧あれという感じです。

(2021年129本目/U-NEXT)

そういえば、リメイク版で主人公を演じたのは事故後のクリストファー・リーヴだそうで……。ひとつ前に『ある日どこかで(1980)』を観ていたのが繋がってしまいました。

![裏窓 [DVD] 裏窓 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/514b+NkWTnL._SL500_.jpg)